日本画Japanese Paintings

-

日本画望嶽図

平井顕斎(1802~1856)は、榛原の豪農の家に生まれた静岡ゆかりの絵師。本作は、賛も含めて伝雪舟《富士三保清見寺図》(永青文庫蔵)を模写したもの。富士山図の名品として知られた伝雪舟画は、江戸期を通じて多くの絵師により写しが作られている。くり返し模写され、規範化されることで、後代に絶大な影響を与えた。

所蔵 / 静岡県立美術館

-

日本画羽衣図

右下に霊峰富士を望み、天女が羽衣を纏い空に舞い上がっている様子が描かれている。鳥の頭部は描かれていないため、天女の身体の一部とも考えられる。羽衣をなびかせ天に帰る天女は、仙女でもなく今まで描かれていた天女と異なる姿をしている。

所蔵 / 東京国立博物館所蔵

-

日本画富士三保松原図

狩野永岳(1790~1867)は、京都を主な活躍の場とした京狩野家の第九代。群青と緑青を中心とした賦彩は古典的なやまと絵にならうもので、同時代の復古的思潮に掉さすスタイル。その中に、旭日の鮮明な赤が際立つ。不老不死の仙人が住むという蓬莱山のイメージも重ねられているのだろう

所蔵 / 静岡県立美術館

-

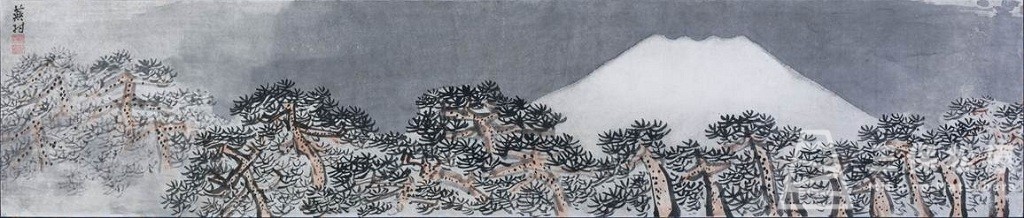

日本画富嶽列松図

掛軸としては他と異なり横長の画面に富士山と松原だけを水墨と淡彩で仕上げた図である。画面右に薄墨で塗って白く浮き上がらせた富士山を描いている。太い墨線の幹と黒々と短線の松葉を付けた力強い表現であり、蕪村晩年の横長作品の一つである。

所蔵 / 愛知県美術館

-

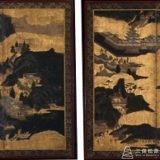

日本画三保松原・厳島図屏風

三保松原を含む駿河の東海道沿いの名所を描く。薩埵(ルビさった)峠を回り込み、興津の清見寺や江尻の町並みを抜けた左端には、駿府城と浅間神社が見える。東海道は金色で表され、道行く人や町のにぎわいがこまやかに描かれる一方、第3扇上部の富士山は控えめな表現。三保松原は、画面左側半分にわたってひときわ大きく描かれる。

所蔵 / 静岡県立美術館

-

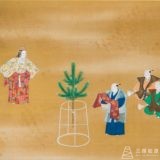

日本画能絵鑑(のうえかがみ)

能好きで知られる6代将軍徳川家宣の周辺で描かれた最上級の能絵手鑑。絹本著色、金泥引きで、元禄以降隆盛していた喜多流による演能場面50図が描かれる。家宣の右筆であった首藤俊章によって「羽衣 天の羽衣とりかくし かのふましとて立のけハ」と、曲名と漁夫白龍の台詞が記される。松の作リ物を挟み、天女と羽衣を手にする漁夫白龍、2人の漁夫が描かれる。台詞のとおり、松に掛かった羽衣を隠そうとする白龍と、返すよう促す天女のやり取りの場面である。

所蔵 / 国立能楽堂

-

演能の様子を伝える絵画資料は、桃山・江戸初期までは名所図屏風のような風景の一部として描かれたり、能舞台や観衆とともに描かれることが多かった。「能楽図帖」は、演能の部分だけを描くようになる「能絵」の最初期の資料と考えられている。松の作リ物を挟み、羽衣を手にする漁夫白龍と天女が描かれる。シテの天女は、鬘帯を付けず、天冠も瓔珞がなく簡素で、現在とはかなり様子が異なっている。

所蔵 / 国立能楽堂

-

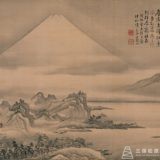

日本画富士山図

富士山を日本平方面から海越しに望み、左に清見寺、右に三保松原を配した富士三保松原図。柔らかな筆墨で表された富士の裾野や、湧き上がる雲など、詩的情趣あふれる清新な表現を見せ、飛翔する鶴、製塩する人など、細部描写にも余念がない。富士山図の名手・狩野探幽(1602~74)の魅力が遺憾なく発揮された、晩年の代表作。

所蔵 / 静岡県立美術館