日本画Japanese Paintings

-

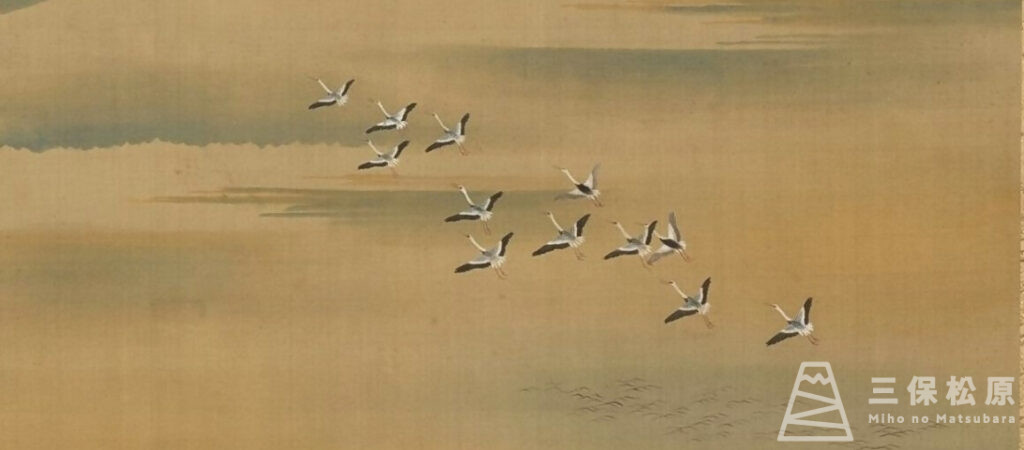

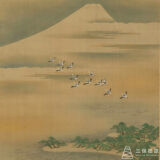

日本画富士飛鶴図

狩野董川中信(1811~1871)は、幕末から明治時代の画家で、狩野伊川院栄信の五男。奥絵師浜町狩野家八代を継承した。本作は、富士山と松原、飛翔する鶴が描かれ、背景やすやり霞は群青や金泥で描かれている。史料との照合から、万延元年(1860)遣米使節に託し徳川将軍から米国大統領に遣わされた外交的な贈答品だったと考えられている。

所蔵 / 静岡県富士山世界遺産センター

-

日本画秋景富士三保清見寺図

狩野常信(1636~1713)は、狩野探幽の弟である尚信(なおのぶ)の長男で、江戸時代前期の狩野派を代表する絵師。本作は、富士山を日本平方面から望み、右方に三保松原、富士山の麓に清見寺を配置した伝統的な構図の富士山図である。山や霞などは淡い墨、紅葉と松は彩色で描かれている。右上には、近衛家熈(このえいえひろ)(1667~1736)筆の歌を伴っている。

所蔵 / 静岡県富士山世界遺産センター

-

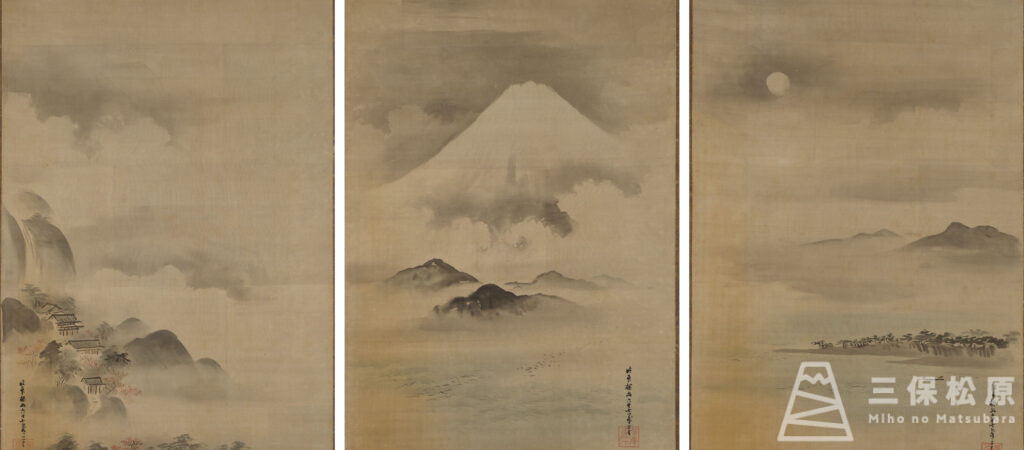

日本画富士三保清見寺図

狩野探幽(1602~1674)は、狩野派の従来様式を一変する新様式を生み出し、江戸時代の絵画史に大きな影響を与えた江戸時代初期の絵師。本作は、三幅で一対となっている掛け軸で、中央の幅に富士山、左右の幅に清見寺と三保松原を描いた作品である。三保松原の上には月、清見寺と思しき建物の周囲には紅葉した木々が描かれ、淡い青色の海がさわやかな印象を与えている。

所蔵 / 栃木県立博物館

-

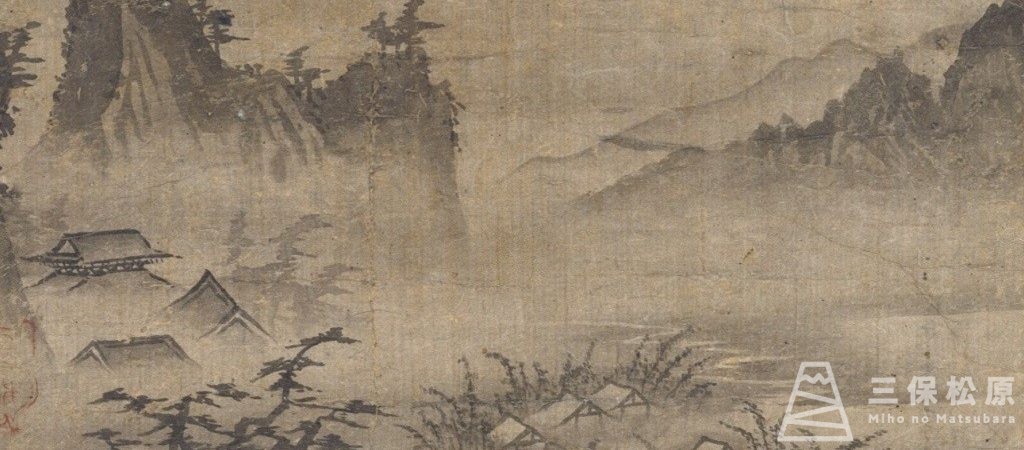

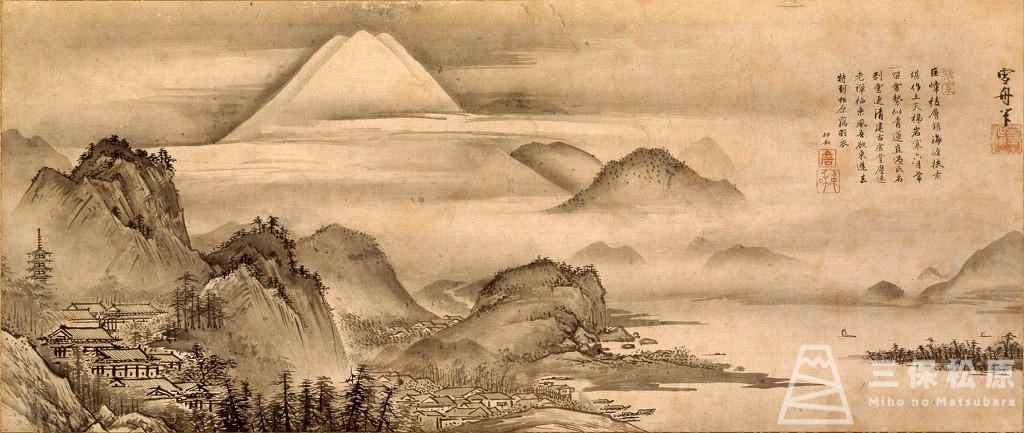

日本画富嶽図

室町時代には、中国からもたらされた新しい絵画である水墨画がさかんとなり、水墨による富士山と三保松原の図も好んで描かれた。そこには、東海道を旅する僧や多くの文化人が立ち寄った名刹・清見寺も、あわせて描き込まれていた。

所蔵 / 根津美術館

-

日本画富士三保松原図

明確な水平線が示され、広やかな風景を見はるかすような現実感を与える。画面左手、興津から薩埵峠に到る山々の描き込みが立体感や質感を表し、遠景が徐々に淡く霞んでいく描写は画面に奥行きを生む。三保松原や海上の舟の描写も息をのむほど細緻である。左下の書き込みにより、現在の鉄舟寺からの眺望を描くものとわかる。

所蔵 / 静岡県立美術館

-

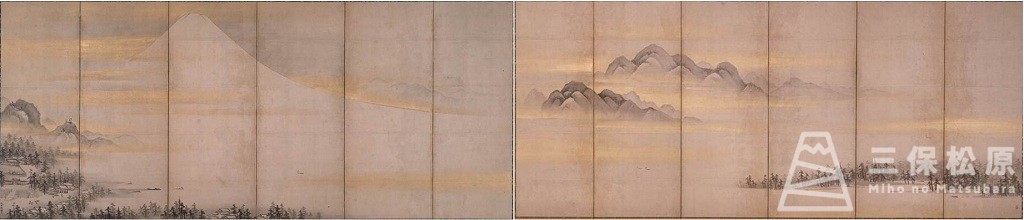

日本画富士三保松原図屏風

駿河湾越しに富士山を望む景観を、パノラマ的に描く。左隻の近景の建物は清見寺、右隻の連山は愛鷹山で、右隻には四扇にわたって三保の砂嘴が描かれる。幾何学的な画面構成に山雪の様式がよく示されている。狩野山雪(1631~97)は、京坂などで活躍した京狩野家の祖・山楽に師事、のちに養子となって京狩野家第二代となった。

所蔵 / 静岡県立美術館

-

日本画富士三保清見寺図

神宿る山・富士山と名刹・清見寺、そこに三保松原を組み合わせ、安定した構図にまとめあげた作品で、富士山と三保松原の絵の基本形として、多くの模写作品が作られるとともに、後代の富士山図に絶大な影響を与えた。

所蔵 / 永青文庫

-

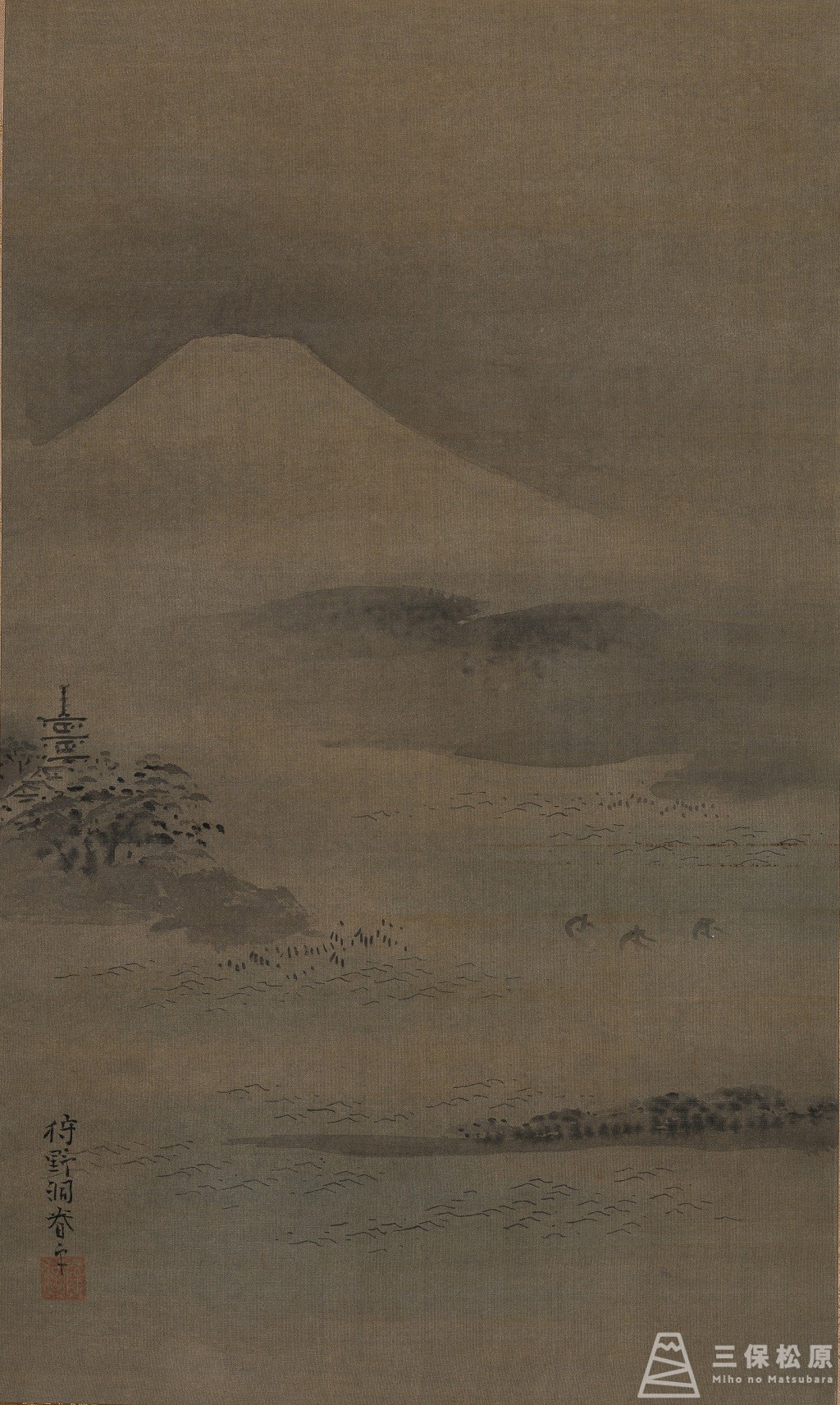

日本画富士山図

三保松原・清見寺・富士山を定型化した構図で描く本作は、全体に淡い墨調でまとめられ、湿潤な空気感の描出に意が注がれている。その繊細な筆墨が本作の見所である。探幽に始まる江戸狩野派の富士山図の優品といえるだろう。狩野洞春(?~1723)は、狩野探幽の養子・益信の養子で、駿河台狩野家の二代当主。

所蔵 / 静岡県立美術館